Business-Lösungen für Ihren Bedarf

Für welche Art von Lösungen interessieren Sie sich?

Business-Lösungen für Ihren Bedarf

Für welche Art von Lösungen interessieren Sie sich?

Produkte und Lösungen für Ihr Business

Unternehmen stehen in vielerlei Hinsicht einem herausfordernden Transformationsprozess bei der Energieversorgung gegenüber – und wir haben Lösungen, mit denen Sie diese Herausforderungen angehenkönnen. Ob es sich um eine intelligente Beschaffung am Energiemarkt, die eigene Erzeugung, Direktvermarktung von Energie, Elektromobilität, effiziente Wärme oder innovative Lichtlösungen handelt – wir liefern Ihnen das Know-how und die Erfahrung, wie Sie dauerhaft Ihre Kosten senken und verlässlich sowohl Ihre eigenen Ressourcen als auch die der Natur schonen können.

Stromprodukte

Smart ist das Stromprodukt, das zu Ihrem Unternehmen und Ihren Bedarfen passt. Setzen Sie mit EWE auf eine Energiepreisgarantie oder auf automatisierte Beschaffung am Strommarkt oder einen flexiblen Einkauf an der Börse. Wir liefern Ihnen die Produkte, das Know-how, die Erfahrung und den Trading Floor.

Stromprodukte

Smart ist das Stromprodukt, das zu Ihrem Unternehmen und Ihren Bedarfen passt. Setzen Sie mit EWE auf eine Energiepreisgarantie oder auf automatisierte Beschaffung am Strommarkt oder einen flexiblen Einkauf an der Börse. Wir liefern Ihnen die Produkte, das Know-how, die Erfahrung und den Trading Floor.

Stromprodukte

Smart ist das Stromprodukt, das zu Ihrem Unternehmen und Ihren Bedarfen passt. Setzen Sie mit EWE auf eine Energiepreisgarantie oder auf automatisierte Beschaffung am Strommarkt oder einen flexiblen Einkauf an der Börse. Wir liefern Ihnen die Produkte, das Know-how, die Erfahrung und den Trading Floor.

Fokus auf Grün

Klimaschutz ist für Unternehmen nicht länger nur eine Frage des guten Gewissens oder des Images. Der Wandel in der Energieversorgung und völlig neue Möglichkeiten, die Energieeffizienz zu verbessern, machen die Beschaffung von Energie und die Nutzung innovativer Technologien zu echten Faktoren für die Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Wir liefern Ihnen grüne Produkte, intelligente Lösungen für die Nutzung und innovative Modelle zum Energiemanagement, mit denen Ihr Unternehmen planvoll, sicher und erfolgreich die CO2-Kompensation vorantreiben kann.

Fokus auf Grün

Klimaschutz ist für Unternehmen nicht länger nur eine Frage des guten Gewissens oder des Images. Der Wandel in der Energieversorgung und völlig neue Möglichkeiten, die Energieeffizienz zu verbessern, machen die Beschaffung von Energie und die Nutzung innovativer Technologien zu echten Faktoren für die Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Wir liefern Ihnen grüne Produkte, intelligente Lösungen für die Nutzung und innovative Modelle zum Energiemanagement, mit denen Ihr Unternehmen planvoll, sicher und erfolgreich die CO2-Kompensation vorantreiben kann.

Licht als Dienstleistung

Entdecken Sie das Potenzial innovativer Lichtlösungen, um Energiekosten zu senken, die Arbeitsplatzqualität zu steigern und gleichzeitig das Klima zu schonen. Wir beraten Sie, planen die Installation und setzen sie um, übernehmen die Inbetriebnahme und Wartung, und auf Wunsch auch eine Finanzierung.

Elektromobilität

Mit einer elektrisch betriebenen Fahrzeugflotte und einer smarten Ladeinfrastruktur gehen Sie einen wichtigen Schritt in die Zukunft. Wir ermitteln Ihren Bedarf, entwickeln eine passende, intelligente Strategie für Ihr Unternehmen und Ihre Standorte und gehen mit Ihnen an die Umsetzung.

Energie für die Immobilienwirtschaft

Schonen Sie Ihre Ressourcen und lagern das Thema Energieversorgung in die sicheren Hände von EWE: Wir liefern Ihnen Strom und Erdgas und übernehmen bei Bedarf auch Dienstleistungen wie die Abrechnung. Darüber hinaus sind wir Ihr Kontakt für Themen wie Wärme, Elektromobilität und Telekommunikation. Wir unterstützen Sie bei der Planung von Immobilien und Quartieren, stehen mit Contracting-Lösungen bereit, übernehmen den Bau, den Betrieb und die Wartung. Wir sind ein Ansprechpartner für alles – und beraten Sie gerne.

Energie für die Immobilienwirtschaft

Schonen Sie Ihre Ressourcen und lagern das Thema Energieversorgung in die sicheren Hände von EWE: Wir liefern Ihnen Strom und Erdgas und übernehmen bei Bedarf auch Dienstleistungen wie die Abrechnung. Darüber hinaus sind wir Ihr Kontakt für Themen wie Wärme, Elektromobilität und Telekommunikation. Wir unterstützen Sie bei der Planung von Immobilien und Quartieren, stehen mit Contracting-Lösungen bereit, übernehmen den Bau, den Betrieb und die Wartung. Wir sind ein Ansprechpartner für alles – und beraten Sie gerne.

Sie haben Fragen oder wünschen eine Beratung?

Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein und finden auf Anhieb Ihren EWE-Kontakt in der Nähe.

Unter einem Stromverbrauch von 100.000 kWh bieten wir Ihnen unsere Lösungen für Selbständige und kleine Unternehmen an.

EWE Business Hotline (kostenlos)

Erreichbarkeiten Mo.-Fr. 7.00-20.00 Uhr und Sa. 8.00-16.00 Uhr

Hotline für Energiethemen

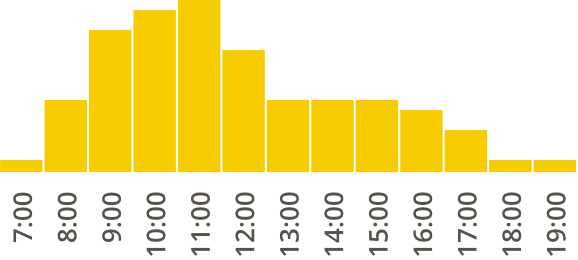

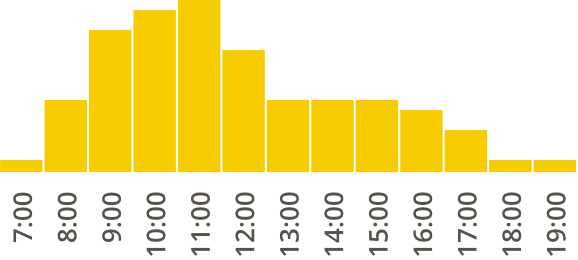

Der optimale Zeitpunkt für Ihren Anruf?

Wenn Sie die Möglichkeit haben, nutzen Sie gerne die Zeiten mit einer geringen Auslastung (vor 9.00 Uhr oder nach 13.00 Uhr)

EWE Business Hotline (kostenlos)

Erreichbarkeiten Mo.-Fr. 7.00-20.00 Uhr und Sa. 8.00-16.00 Uhr

Hotline für Energiethemen

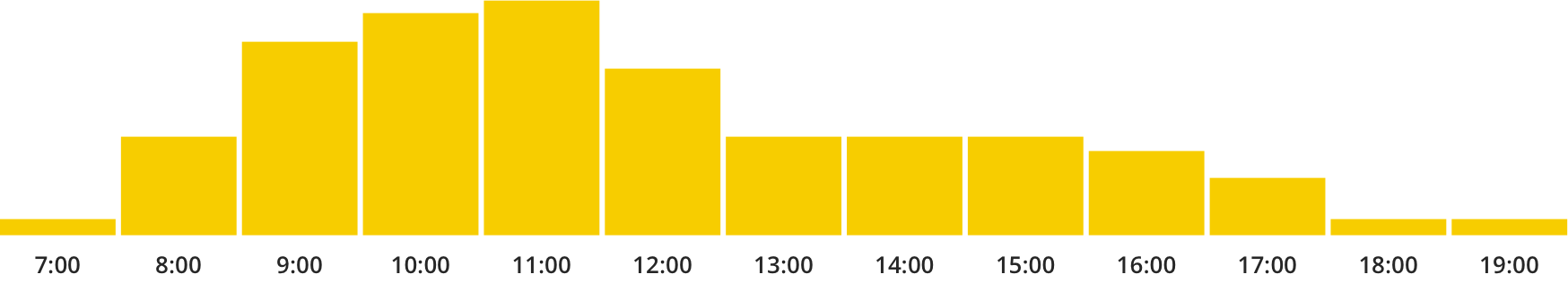

Der optimale Zeitpunkt für Ihren Anruf?

Wenn Sie die Möglichkeit haben, nutzen Sie gerne die Zeiten mit einer geringen Auslastung (vor 9.00 Uhr oder nach 13.00 Uhr)